こんにちは、とりりんです。

天気予報を見て、よくわからん!と思うことってありませんか?

今日は初心者向けに高気圧と低気圧についてお話します。

特にこのような方には読んでいただきたいです!

- 天気に興味がある方

- 天気予報が理解できない方

- 天気予報を楽しみたい方

最後までご覧いただけると嬉しいです!

気圧とは

気圧とは、大気(気体)の圧力のことで、hPaなどの単位で表すある空間上にどのくらい空気が集まっているかを示す指標です。

何を言っているかわからないと思うので、電車の車内を例に体感的に説明します。

1号車は満員、2号車は空いているとします。

この場合、1号車が気圧が高い状態、2号車が気圧が低い状態を指します。

1号車の人たちは、2号車が空いているのを見つけると、2号車に移動したくなりますよね。

気圧も同じで、気圧が高いところから低いところへ移動します。

この気圧が高いところから低いところへの空気の移動が風なのです。

この風の流れが天気を判断する上で非常に重要です。

では、高気圧と低気圧でどのような風が吹いているのでしょうか。

高気圧

高気圧とは周りに比べて相対的に気圧が高い場所のことを言います。

常に周りと比較するので、厳密にxx[hPa]になったら高気圧という定義があるわけではありません。

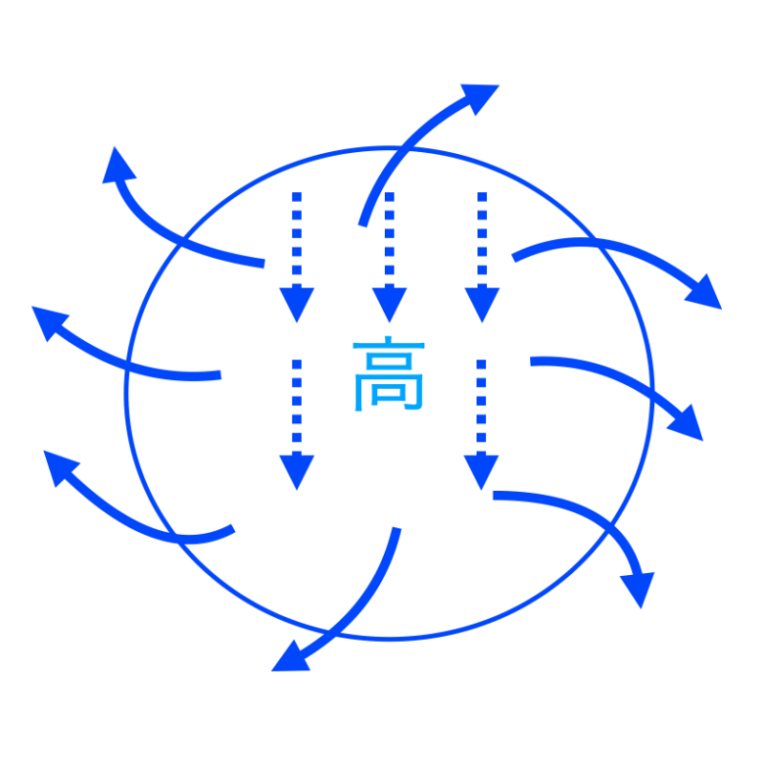

高気圧は上図のような風が吹いています。

実線は水平方向の流れ、破線が鉛直方向の流れを示しています。

まず鉛直成分について見ると、上空から地上に向かう風(下降気流)になっています。

水平成分は時計回りで高気圧の外へと向かう風になっています。

即ち、下降気流により上空から地上へやってきた空気が、逃げ道として拡がっていくのです。

低気圧

低気圧とは周りに比べて相対的に気圧が低い場所のことを言います。

高気圧と同様に、常に周りと比較するので、厳密にxx[hPa]になったら低気圧という定義があるわけではありません。

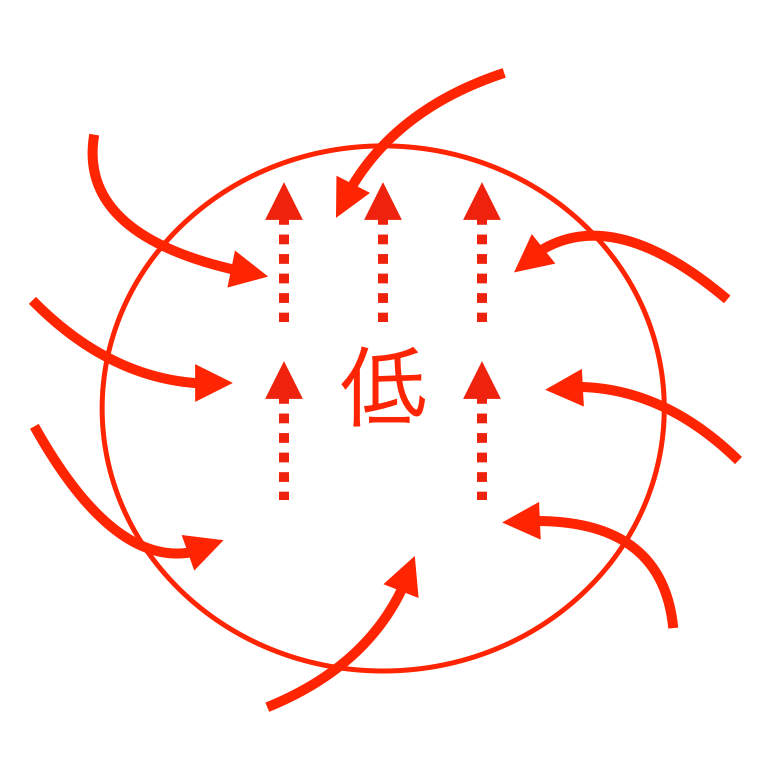

低気圧は上図のような風の流れをしています。

実線は水平方向の流れ、破線が鉛直方向の流れを示しています。

水平成分では周りの気圧が高いところからやってきた空気が反時計回りで集まってくる風になっています。

次に鉛直成分では地上から上空へ向かう風(上昇気流)が発生しています。

低気圧の中心に向かって集まってきた空気はとどまることができないため、何処かへ逃げる必要があります。

その空気は地上では下方向へ逃げられないため、上空に向かって逃げるしかありません。

そのため、上昇気流が生じるのです。

スポンサーリンク

予備知識

地上と上空の気温における気温の関係

皆さんは地上と上空の気温がどのようになっているかご存知でしょうか。

その答えは、地上からの高度が高いほど、気温が下がります。

登山をするとき、山頂が地上よりも寒く感じることで直感的に理解できますね。

ここでは詳しい説明は避けますが、地上で気温が高く、上空で気温が低いことが、天気の良し悪しに関係してきます。

水の相変化

水は気体、液体、固体のすべてで状態を保つことができます。

水の温度を下げると、氷に変化しますよね。

また、水の温度を上げると水蒸気に変化します。

逆に、氷の温度をあげると水になり、水蒸気の温度を下げると水になります。

自然界でもこのような相変化が起こっており、天気にも関係しているのです。

スポンサーリンク

気圧と天気に関連がある理由

では、何故高気圧で天気が良く、低気圧で天気が悪くなるのでしょうか。

その理由は、先ほど述べた鉛直方向の風と地上と上空の気温が大きく影響します。

低気圧のパターンを考えてみましょう。

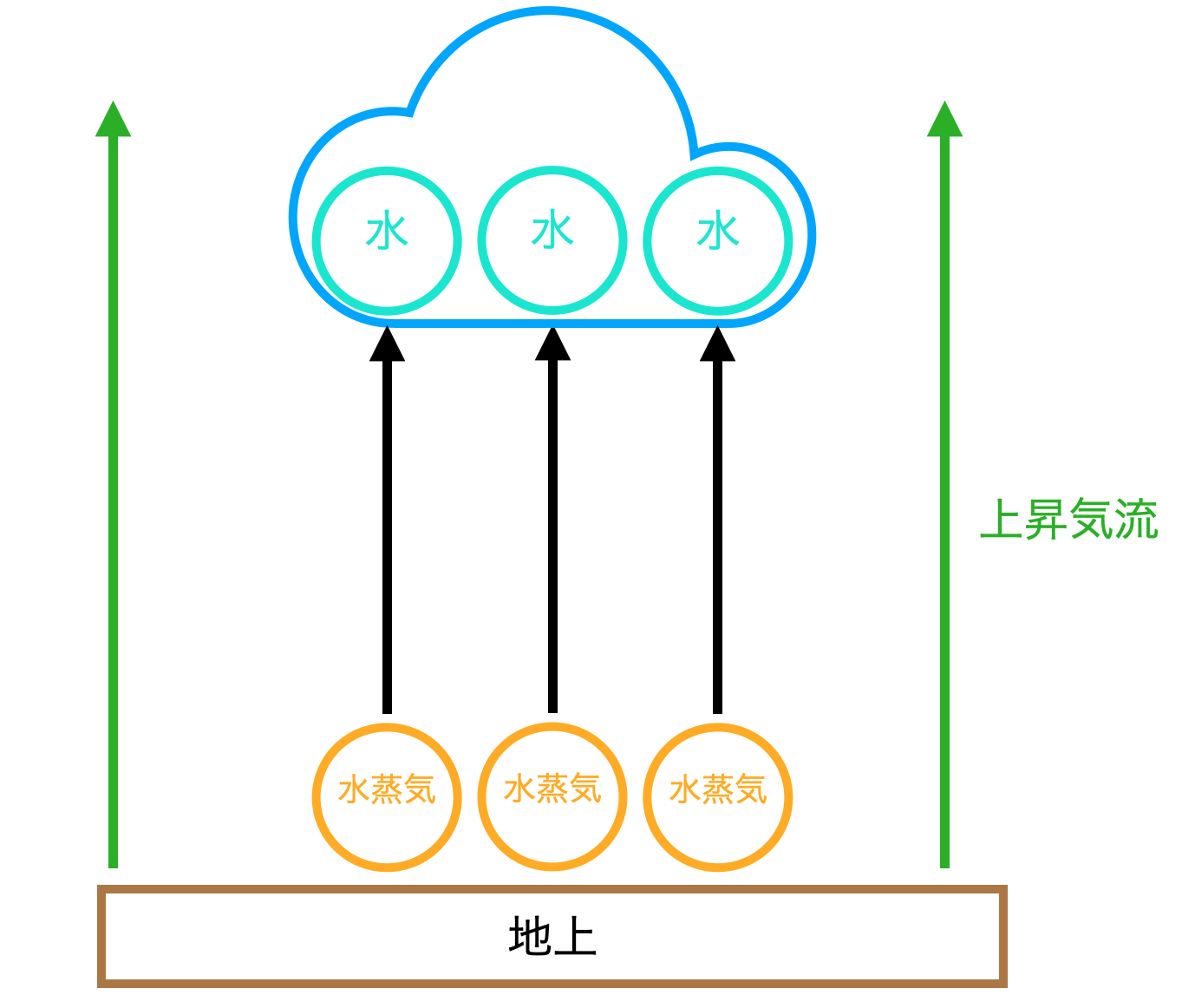

低気圧では上昇気流が存在すると言いました。

上昇気流によって空気が上空へと運ばれます。

上空では地上より気温が低いため、水蒸気が水や氷粒になります。

この相変化により、雲が発生します。

イメージは下図のようになります。

つまり、低気圧によって上昇気流が発生することで雲ができ、その影響で天気が悪くなる傾向があります。

一方で、高気圧では雲ができる要素がないため、天気が良い傾向があるということですね。

まとめ

今日は、気圧と天気の関係について調べました。

何故高気圧で天気が良くて、低気圧で天気が悪いかを理解できましたか?

天気は身近でかつ知ると奥深いものなので、これからも楽しみにしてくださいね。

最後までご覧いただき、ありがとうございました!

↓とりりんを応援して頂けると嬉しいです!↓

![]()

にほんブログ村

コメント